Vielfach werden mehrere Leitungen durch Öffnungen in Brandabschnitten geführt, ohne zu wissen, wo die Grenzen sind. Dabei sind diese Grenzen oder anders ausgedrückt die Maximalbelegung durch die Prüfnorm EN 1366-3 definiert. Durchbrüche in Brandabschnitten müssen nach abgeschlossener Installation feuerwiderstandsfähig verschlossen werden (VKF-BSR 15-15 Ziffer 3.5 Abs. 1). Damit die Feuerwiderstandsfähigkeit eines VKF-anerkannten Abschottungssystems über eine bestimmte Zeitdauer gesichert werden kann, müssen die Vorgaben der Prüfnorm erfüllt sein.

Nachfolgend soll der Zusammenhang zwischen Belegungsgrad und Mindestabstand anhand der Norm und zwei praktischen Beispielen aufgezeigt werden.

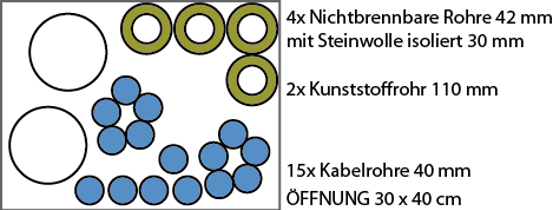

Die Maximalbelegung von 60 % und die Minimalabstände finden sich in der Norm EN 1366-3. Dieser Sachverhalt wird auch in den VKF Anerkennungen aufgeführt, wie z.B. hier (VKF-Nr. 30665):

Man beachte, dass die Belegung einschliesslich Isolierung gerechnet wird. Falls die Belegung > 60 % beträgt, befindet man sich ausserhalb der Prüfnorm. Die Öffnung muss dann dementsprechend vergrössert oder Leitungen entfernt werden. Die gleiche Überlegung gilt auch, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. In diesem Fall kann das Abschottungssystem gewechselt werden, die Öffnung vergrössert oder die Leitungen gegebenenfalls verschoben werden. In der Praxis sind diese Massnahmen oft nicht durchführbar; eine detaillierte Planung der Leitungen und der Abschottung ist darum umso wichtiger.

Beispiel aus der Praxis: Berechnung des Belegungsgrads:

Der folgende Durchbruch befindet sich in einem Mehrfamilienhaus von mittlerer Höhe mit offener Leitungsführung, d.h. die Leitungen werden nicht in einem Installationsschacht geführt. Folglich ist eine geschossweise Abschottung notwendig. Zur Vereinfachung wird die Thematik Lüftungskanal in diesem Beispiel ausgeklammert. Es werden also nur Leitungstypen aufgeführt, die auch im neuen VKF Brandschutzmerkblatt 2004-15 Ziffer 2.3 als Leitungen definiert sind.

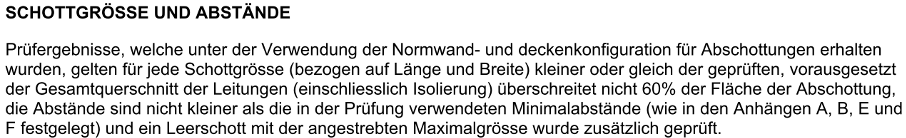

Fall 1: Rohre in Deckendurchbruch 30 cm x 40 cm:

1. Abwasserrohr Kunststoff Ø 110 mm

2. Nichtbrennbare Rohre Ø 42 mm mit Steinwollisolation mit Dicke 30 mm

3. 10 Kabelrohre Ø 40 mm

Errechneter Belegungsgrad 32%

Damit ein Kombischottsystem nun korrekt eingebaut werden kann, müssen die geprüften Mindestabstände auch den effektiven Mindestabständen entsprechen, z.B. muss der geprüfte Mindestabstand der nicht brennbaren Dämmung zur Leibung 0 mm betragen und der geprüfte Mindestabstand zwischen nicht brennbaren Dämmungen 0 mm sein.

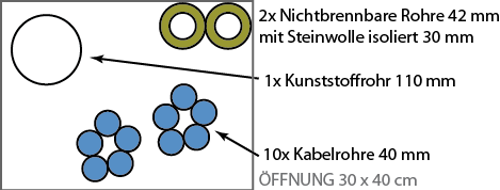

Fall 2: Rohre in Deckendurchbruch 30 cm x 40 cm:

1. 2 Abwasserrohre Kunststoff Ø 110 mm

2. 4 Nichtbrennbare Rohre Ø 42 mm mit Steinwolldämmung mit Stärke 30 mm

3. 15 Kabelrohre Ø 40 mm

Errechneter Belegungsgrad 59%.

Wir sind hier also immer noch im zulässigen Bereich, der praktische Einbau einer Kombiabschottung wird aber immer schwieriger. Wiederum gilt, dass der Mindestabstand zwischen nichtbrennbaren Dämmungen 0 mm sein muss, ansonsten können die vier nicht brennbaren Rohre so nicht geführt werden. Die Kunststoffrohre sind zudem relativ nahe beieinander und auch hier wird ein Nullabstand zwischen den zu montierenden Brandschutzmanschetten nötig sein. Die Kabelrohre sind für den Brandschutzmonteur eine zusätzliche Herausforderung! Hier gilt es also ein Weichschottsystem zu finden, dass diese Menge von Kabelleerrohren mit einem Durchmesser bis 40 mm geprüft hat. Möglicherweise kann hier eine Lösung mit Brandschutzmanschetten oder einer intumeszierenden Brandschutzmasse gefunden werden. Falls dies nicht möglich ist, kann eine Lösung sein, die Kabelleerrohre zu entfernen und die Kabel direkt durch die Kombiabschottung durchzuführen. Die Diskussion, ob man effektiv Brandschutzmanschetten auf die Kunststoffrohre zu montieren hat, ist hier überflüssig. Es handelt sich eindeutig nicht um einzeln geführte Rohre wie in der Brandschutzrichtlinie VKF-BSR 15-15, Ziffer 3.5 beschrieben. Zudem regelt seit dem 1. Januar 2020 das neue VKF Brandschutzmerkblatt 2004-15 ganz klar, wann eine Leitung nicht mehr als einzeln geführt gilt bzw. wann der Mindestabstand nicht mehr eingehalten wird. Wer das Merkblatt noch nicht kennt, dem sei dessen Lektüre sehr empfohlen. Es kann hier heruntergeladen werden.

Diese zwei Beispiele sollen zeigen, dass man den Belegungsgrad einer Abschottung von Auge nicht abschätzen kann. Eine kleine Berechnung ist um einiges besser. Auf der Baustelle schaut man oft auch nicht frontal auf den Durchbruch, sondern von der Seite, was die Abschätzung noch schwieriger macht.